Es ist unbestreitbar, dass die medialen Rahmenbedingungen für Chat-Kommunikation mit jenen der Face-to-Face-Kommunikation kaum vergleichbar sind. Kommunikation über IRC findet über teils große Entfernungen ohne Ko-Präsenz der Gesprächspartner statt, vermittelt über ein Computersystem, medial schriftlich und mit einem Symbolinventar, das (in ihrer einfachsten Form) auf den ASCII-Zeichensatz beschränkt ist. Diese Unterschiede bedingen ganz offensichtlich, dass jeder Kontextbegriff für die Chat-Kommunikation gänzlich anders gefasst sein muss als einer, der für somatische Kommunikation gilt. Oder doch nicht?

Tatsächlich müssten wir in einem

traditionellen Kontextmodell, das zwischen "external" bzw. "distal context"

sowie "intra-interactional" bzw. "proximate context" unterscheidet (Schegloff

1992: 195

![]() ), für die Interaktionswirklichkeit des

Chat sicherlich ganz andere Prioritäten setzen, wodurch nicht zuletzt die

Vergleichbarkeit von Erkenntnissen über die Chat- und Face-to-Face-Kommunikation

stark eingeschränkt würde. Geht man aber vom

Kontextbegriff der

Kontextualisierungsforschung aus, wird diese Schwierigkeit irrelevant, denn

hier werden als Kontext ausschließlich kognitive Rahmen

berücksichtigt. Das bedeutet, dass bei jeder Interaktion Umgebungsfaktoren nur

dann in die Analyse einbezogen werden, wenn sie von den Teilnehmern selbst durch

Kontextualisierungsverfahren als

Rahmenelemente relevant gemacht werden – und das gilt eben für Kommunikation in

einem Chatroom ganz genauso wie für Kommunikation in einem Autobus oder einer

Cafeteria.

), für die Interaktionswirklichkeit des

Chat sicherlich ganz andere Prioritäten setzen, wodurch nicht zuletzt die

Vergleichbarkeit von Erkenntnissen über die Chat- und Face-to-Face-Kommunikation

stark eingeschränkt würde. Geht man aber vom

Kontextbegriff der

Kontextualisierungsforschung aus, wird diese Schwierigkeit irrelevant, denn

hier werden als Kontext ausschließlich kognitive Rahmen

berücksichtigt. Das bedeutet, dass bei jeder Interaktion Umgebungsfaktoren nur

dann in die Analyse einbezogen werden, wenn sie von den Teilnehmern selbst durch

Kontextualisierungsverfahren als

Rahmenelemente relevant gemacht werden – und das gilt eben für Kommunikation in

einem Chatroom ganz genauso wie für Kommunikation in einem Autobus oder einer

Cafeteria.

Das soll nicht heißen, dass der Einfluss der medialen Charakteristika der Chat-Kommunikation auf gewisse Aspekte der Sprachverwendung bestritten werden soll. Selbstverständlich ist es in Face-to-Face-Kommunikation weder machbar noch notwendig, beim Verlassen einer Interaktion gleichsam einen Avatar seiner selbst zu hinterlassen, an dem der Grund der Abwesenheit abgelesen werden kann, so wie in Chats der eigene Nickname mit einem entsprechenden Prädikat versehen wird (NickName_schlafen). Diese Praxis ist die Folge der medialen Rahmenbedingungen, nämlich der Tatsache, dass es im Chat nicht ersichtlich ist, wenn ein Teilnehmer seinen Terminal verlässt. Es handelt sich nur um einen Perspektivenwechsel: beschrieben werden eben nicht die 'objektiv vorhandenen' Umgebungsfaktoren, die das nötig machen, sondern die Funktionsweise der Mechanismen, die von den Teilnehmern selbst eingesetzt werden, um das Geschehen zu rahmen und gewisse Aspekte relevant zu machen.

Wie aber steht es mit der Tatsache, dass im Rahmen der Chat-Interaktion die physische Umgebung und auch die Charakteristika der Teilnehmer erstmals völlig frei geschaffen werden können? Dies würde nahe legen, dass der Kontextbegriff für IRC wesentlich lockerer gefasst sein muss.

Wie generell in der Sichtweise der Kontextualisierungsforschung kann man auch

für den Chat davon ausgehen, dass die Teilnehmer den interaktiven Kontext bis zu

einem gewissen Grad selbst schaffen, und das natürlich möglichst in ihrem Sinne.

In den Worten von Goodwin & Duranti (1992: 6 [Hervorhebung A.S.])

![]() :

:

[I]ndividual participants can actively attempt to shape context in ways that further their own interests.

Aber – und dieses Zitat bezieht sich wohlgemerkt auf Face-to-Face-Interaktion –:

This does not mean that context is created from scratch within the interaction so that larger cultural and social patterns in a society can be ignored. Instead, ... even those participants who are strategically rearranging context to further their own goals invoke organizational patterns that have an existence that extends far beyond the local encounter.

Diese "organizational patterns”, die "far beyond the local encounter” bestehen, sind nichts anderes als kulturspezifische Rahmen, die von (den meisten) Mitgliedern einer Gemeinschaft geteilt werden. In Face-to-Face-Interaktion gilt ganz genauso wie in der Chat-Kommunikation, dass die Teilnehmer an einer Interaktion Erwartungsstrukturen kontextualisieren, d.h. durch Kontextualisierungshinweise relevant und als Interpretationshintergrund für das aktuelle Geschehen zugänglich machen.

Will man das Konzept 'Kontext in IRC' im begrifflichen Rahmen von Auers

Dichotomie "brought about" und "brought along" (Auer 1992: 26f.,

![]() detailliert beschrieben im Abschnitt

Kontext in der

Kontextualisierungsforschung) betrachten, so fallen zwei Hauptaspekte ins

Auge.

detailliert beschrieben im Abschnitt

Kontext in der

Kontextualisierungsforschung) betrachten, so fallen zwei Hauptaspekte ins

Auge.

- Zum einen verschieben sich in der Chat-Kommunikation einige jener Faktoren, die für Face-to-Face-Interaktion dem Pol "brought along" angehören, zusehends in Richtung des Pols "brought about". So werden etwa physische Umgebung und äußerliche Charakteristika der handelnden Personen in der Realität des Chat nur durch diskursive Mittel geschaffen. Sie bestehen also nur aus Rahmen(-elementen) ohne (wahrnehmbares) Pendant in der wirklichen Welt (vgl. Rahmen und Kontext bei Goffman und in der Kontextualisierungsforschung).

- Dafür rücken aber Faktoren in die Kategorie "brought along" nach, die sehr wohl den Status der extrainteraktionalen Realität besitzen, in der Face-to-Face-Interaktion aber keine Entsprechung haben. Der "brought along"-Pol wird in der Chat-Interaktion wie in jeder Kommunikationsform bestimmt von den medialen Rahmenbedingungen, die in IRC allerdings (wie erwähnt) stark von jenen der somatischen Kommunikation abweichen. Also können zu dieser Kategorie jene technisch bedingten Aspekte des Chattens gezählt werden, die das Kommunikationsverhalten maßgeblich beeinflussen – z.B. dass man sich zum Beginnen und Beenden der Kommunikation ein- und ausloggen muss, von anderen unbemerkt flüstern, vom Channel Operator gekickt oder durch einen 'Freiflug' unversehens aus der Interaktion befördert werden kann.

Es gibt also auch in der formbaren Realität des Chat ein Set von externen Faktoren, die in die Interaktion 'mitgebracht' werden. Auch diese müssen aber wie alle kontextuellen Faktoren erst interaktional relevant gemacht werden, um beim Gesprächspartner als Hintergrundinformation für die Interpretation meiner Aussage voraussetzbar zu sein. Dasselbe gilt für jene Elemente, in denen sich die Flexibilität der Chat-Wirklichkeit erweist, nämlich jene, die in somatischer Kommunikation in die Kategorie "brought along" fallen – wie etwa die physische Umgebung der Interaktion.

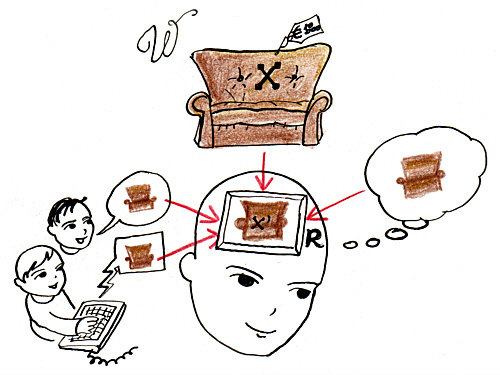

An dieser Stelle müssen wir einen Blick auf den Vorgang des Rahmungsprozesses werfen. Wir haben festgestellt, dass Rahmenelemente und Elemente der 'wirklichen Welt' miteinander korrespondieren. Nehmen wir nun als – erfundenes – Beispiel das Sofa x an, das in der 'wirklichen Welt' W eine tatsächliche physische Existenz besitzt. Ist nun das Vorhandensein eines Sofas für eine Interaktion relevant, wird einer der Teilnehmer das Sofa x hervorheben und damit bei seinem Gesprächspartner das Abrufen des Rahmens R erleichtern, da in diesem unter anderem ein Sofa x' eine Rolle spielt.

Was aber, wenn 'objektiv' gar kein Sofa vorhanden ist, sondern dieses nur durch sprachliche Mittel als Bestandteil der physischen Umgebung eingeführt worden ist? Was, wenn NickName in einer Chat-Interaktion tippt

/me setzt sich aufs Sofa

- wenn weder im Wohnzimmer des Tippenden noch im ja nur rein virtuell existierenden Chat-Raum ein solches vorhanden ist?

Die Vermutung, die in dieser Arbeit verfolgt werden soll, ist, dass das für die Funktionsweise von Kontextualisierung und Rahmungen keinerlei Unterschied macht. Als Kontext für eine Äußerung relevant ist, wie wir im Abschnitt Kontext in der Kontextualisierungsforschung sehen, ausschließlich der Rahmen, in dem sie interpretiert werden soll, und ein Rahmen kann durch ein imaginäres Sofa, das nur erwähnt worden ist, genauso in den kognitiven Vordergrund gebracht werden wie durch ein sehr reales.

Ein Rahmenelement mit einem real

existierenden Pendant in der 'wirklichen Welt'

Nichts anderes geschieht täglich in jeder Sprechaktivität, in der von nicht anwesenden Menschen und Gegenständen und nicht zuletzt Abstrakta die Rede ist: rassistische Vorurteile, Osterhasen und die Dreifaltigkeit haben – wie im Abschnitt Rahmen und Kontext bei Goffman und in der Kontextualisierungsforschung ausgeführt – genauso wenig reale Substanz wie ein Sofa in einer Chat-Pretend-Play-Sequenz, existieren als Rahmen(-elemente) aber sehr wohl, und das mit zum Teil äußerst realen Konsequenzen.

Rahmenelemente mit nicht real existierenden Pendants in der 'wirklichen Welt'

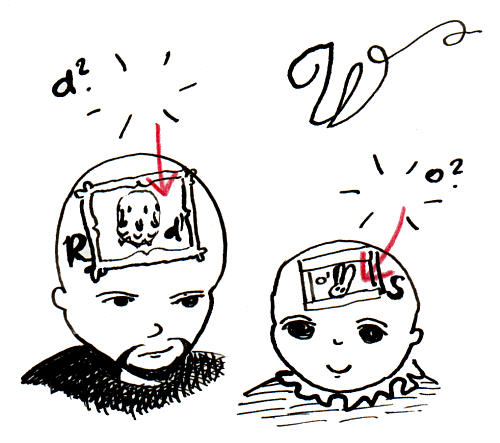

Wir kommen also zu dem Schluss, dass die tatsächliche Existenz eines Elements

kein Kriterium für sein Auftreten in einem Rahmungsprozess ist. In jedem Fall

muss es erst durch Kontextualisierungshinweise hervorgehoben werden, damit es

als Folie für die Interpretation der Interaktion vorausgesetzt werden kann und

somit Kontext für eine Äußerung ist. Solche Strategien "upgrade old information

to given information; thereby they construe context” (Auer 1992: 23

![]() ).

Während in Face-to-Face-Kommunikation der allen zugängliche 'external context',

d.h. physische Charakteristika der Umgebung usw., "old information” ist, gibt es

diese Informationen in Chat-Interaktionen nicht. Derartige "old information"

).

Während in Face-to-Face-Kommunikation der allen zugängliche 'external context',

d.h. physische Charakteristika der Umgebung usw., "old information” ist, gibt es

diese Informationen in Chat-Interaktionen nicht. Derartige "old information"

![]() ist, wenn sie im Chat zu "given

information" wird, für die anderen Teilnehmer in keiner Weise überprüfbar, und

so kommt es zu der scheinbar paradoxen Situation, dass in dieser

Kommunikationsumgebung das voraussetzbare Spektrum an "old information" nur

durch die Vorstellungskraft der Teilnehmer beschränkt wird. Gewissermaßen kann

man sagen, dass jegliches beliebige vorstellbare Objekt, von der Railgun

bis zur Schokoladentafel und vom Feuerzeug bis zur Stange Dynamit, zum

potentiellen Inventar eines Chatrooms gehört.

ist, wenn sie im Chat zu "given

information" wird, für die anderen Teilnehmer in keiner Weise überprüfbar, und

so kommt es zu der scheinbar paradoxen Situation, dass in dieser

Kommunikationsumgebung das voraussetzbare Spektrum an "old information" nur

durch die Vorstellungskraft der Teilnehmer beschränkt wird. Gewissermaßen kann

man sagen, dass jegliches beliebige vorstellbare Objekt, von der Railgun

bis zur Schokoladentafel und vom Feuerzeug bis zur Stange Dynamit, zum

potentiellen Inventar eines Chatrooms gehört.

Vielleicht ist es genau dieser Effekt, der für die fließenden Übergänge

verantwortlich ist, die in vielen Chat-Interaktionen zwischen der Beschreibung

der Offline-Wirklichkeit und Pretend Play bestehen. Ob die in der Interaktion

inszenierten Rahmenelemente nun ein Pendant in der 'wirklichen Welt' besitzen

oder nicht, ob die Teilnehmerin, die nach eigenem Bekunden gerade einen Teller

Sauerkraut verzehrt, das wirklich in diesem Augenblick tut oder vor fünf Minuten

getan hat oder irgendwann einmal oder noch nie in ihrem Leben (oder ob es sich

womöglich um Rotkraut handelt), ist innerhalb der Interaktionswirklichkeit des

Chat nicht nachprüfbar und eher nebensächlich. Was zählt, ist vielmehr die

Tatsache, dass sie sich entschieden hat, zu diesem bestimmten Zeitpunkt diese

konkrete Aussage zu machen. Und oft genug verschwimmen die Grenzen völlig, wie

in einer ausgedehnten Pretend-Play-Sequenz in meinen Daten, in der ein

Teilnehmer behauptet, er spiele (in Wirklichkeit?) mit seinem Feuerzeug und

einer Teilnehmerin anbietet, es sich ansehen zu kommen (in Wirklichkeit, denn im

Chatroom befinden sich die beiden ja 'gemeinsam'

![]() ) – wenige Turns später 'konfisziert'

eine andere Teilnehmerin das Corpus Delicti (in der Chat-Realität) und 'legt es

in den Safe', woraufhin der Besitzer mit (virtuellen, aber doch gewissermaßen

existenten) ASCII-'Rosen'

) – wenige Turns später 'konfisziert'

eine andere Teilnehmerin das Corpus Delicti (in der Chat-Realität) und 'legt es

in den Safe', woraufhin der Besitzer mit (virtuellen, aber doch gewissermaßen

existenten) ASCII-'Rosen'

![]() ihre Gunst und sein (virtuelles?)

Feuerzeug wiederzuerlangen versucht. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten, die zu

einem großen Teil den Reiz der Chatkommunikation ausmachen, soll in der

vorliegenden Arbeit auf Spekulationen bezüglich des Realitätsgehalts der

Aussagen der Teilnehmer verzichtet werden.

ihre Gunst und sein (virtuelles?)

Feuerzeug wiederzuerlangen versucht. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten, die zu

einem großen Teil den Reiz der Chatkommunikation ausmachen, soll in der

vorliegenden Arbeit auf Spekulationen bezüglich des Realitätsgehalts der

Aussagen der Teilnehmer verzichtet werden.

|

|

Nächstes Kapitel |

© Alexandra Schepelmann 2002-2003